ANESTESIA EPIDURAL

Nuestra historia, la historia de España y de sus gentes nunca deja de sorprendernos, y en la mayoría de los casos para bueno. Escuchando o leyendo historias reales casi olvidadas, nuestra historia nos hace sentirnos orgullosos y al mismo tiempo ninguneados, tanto por nuestro entorno, las potencias europeas, como por desgracia por nosotros mismos. La tan cacareada Leyenda Negra, una estrategia de comunicación prolongada en el tiempo y nuestro complejo, dan este resultado. La historia del médico de este artículo, roza en alguna medida este sino español.

JOSÉ ANTONIO PARRA TOMÁS

José Antonio Parra en Asociación la Tortuga de El Charco.

9/1/20258 min read

Anestesia epidural.

Seguro que esas dos palabras os suenan de algo. Es una de las técnicas anestésicas más populares y conocidas hoy en día y sin duda ha servido para eliminar el dolor en millones de operaciones. Puede que incluso alguno la haya probado. La "epidural", como es popularmente llamada, pues es famosa hasta el punto de que el ciudadano común la conoce, es probablemente uno de los descubrimientos médicos más relevantes del siglo XX. Pero lo que a lo mejor no sabéis es que el descubrimiento de esta revolucionaria técnica, hoy en día tan utilizada en partos, por ejemplo, es obra de un médico militar aragonés. Y que, durante muchos años, se le robó injustamente el mérito de su invención, adjudicándoselo un médico italiano.

Y es que el mundo no parecía estar preparado en los años 20 para reconocer que, un médico de la entonces pobre y atrasada España, pudiese haber hecho una aportación de tal calibre. Sencillamente, era imposible que la medicina española aportase algo de semejante magnitud.

Sin embargo, así fue. Así que os voy a contar la historia de Fidel Pagés Miravé, el padre de la anestesia epidural. Fidel Pagés nació en Huesca en 1886, en una sociedad por entonces provinciana y timorata que nada tiene que ver con hoy en día. El joven Fidel estudió Medicina en Zaragoza, y en 1908, se graduó con honores, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura.

Ya con el título debajo del brazo, decide alistarse en el cuerpo médico del ejército y, tras pasar por la Academia de Sanidad de Madrid, es destinado al Hospital Militar de Carabanchel. Pero las urgencias de la guerra le sacan de la Academia de Sanidad y del Hospital, tras apenas un año, para enviarle al “Vietnam español” que tenía lugar en el norte de África: la guerra del Rif.

Tratad ahora de poneros en la piel del joven Fidel Pagés por un momento, mientras su vapor se acerca al puerto de Melilla, y trata de combatir el mareo. Es alto, de complexión fuerte y luce un frondoso mostacho en la cara, propio de la época. Es un novato, que acaba de cumplir 23 años, jamás ha tenido experiencia directa, ni como cirujano ni como militar, y está a punto de desembarcar en Melilla en julio de 1909. Imaginad el muelle atestado de gente, ruido y humo, con una sensación de urgencia flotando en el aire. Fidel pone pie en tierra, cargado con su macuto, para encontrarse una ciudad al borde del caos, llena de refugiados, unidades en desbandada y cientos de heridos a medio atender. Pregunta al primero que pasa y le responden con unas palabras que más tarde adquirirán un matiz sombrío en nuestra historia: Barranco del Lobo.

Un duro enfrentamiento ha tenido lugar apenas unas horas antes en ese sitio, a pocos kilómetros de la ciudad. Las kabilas rifeñas han emboscado a las tropas españolas y se habla de cientos de muertos y heridos. Incluso se teme la llegada de las fuerzas enemigas a la ciudad. Melilla se salva, pero Fidel se encuentra a las pocas horas de haber desembarcado en un quirófano, luchando por salvar la vida de alguno de los más de 600 heridos de la jornada.

A lo largo de los meses siguientes, mientras la guerra ruge a su alrededor, Pagés es consciente de la desastrosa situación de los equipos médicos españoles en el norte de África. En muchas ocasiones, los heridos agonizan durante horas, bajo el sol, en el lugar en el que han caído, hasta que alguien se apiada de ellos y los traslada a retaguardia o llegan allí por su propio pie, si es que se puede llamar así a arrastrarse malherido durante kilómetros.

Evidentemente, esto hace que las bajas aumenten de forma espantosa, y la moral de las tropas se halle por los suelos. En España, nadie quiere ser destinado a África, que ha adquirido una siniestra reputación de matadero, y Fidel Pagés siente que tiene que hacer algo al respecto.

En pocos meses organiza una compañía de ambulancias de montaña, que permite que el personal médico llegue hasta primera línea, y que los heridos puedan ser tratados y evacuados rápidamente. En muy poco tiempo, la situación sanitaria mejora enormemente y la ratio de supervivencia se dispara. Pagés es condecorado y, por primera vez, se empieza a interesar por un sistema de anestesia, que por entonces ni siquiera estaba en pañales. Tras cientos de operaciones, se ha hartado de ver sufrir a hombres y mujeres en la mesas de quirófano, sin necesidad.

Durante los siguientes años va saltando de destino en destino (Tarragona, Toledo, Ciudad Real, Mahón, Alicante), sin dejar de investigar y publicar artículos. Regresa a Madrid, donde obtiene plaza como cirujano en el Hospital de la Beneficencia, con el número uno.

En los congresos internacionales de medicina, (como el de Budapest de 1910) se celebra su nombre y dentro de la profesión adquiere cierta fama, hasta el punto que acaba siendo uno de los médicos personales de la reina María Cristina, mientras sigue a la vez, paradójicamente, como cirujano de beneficencia en Madrid.

Pero la guerra vuelve a arrastrar a Pagés una vez más, aunque esta vez a los campos de batalla de Europa, durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 viaja a Viena, en una comisión internacional de la Cruz Roja para visitar los campos de prisioneros que el ejército austríaco tiene en la zona. Aprovechando su presencia en la ciudad, y teniendo en cuenta que Pagés hablaba alemán a la perfección (su mujer era medio alemana) los sobrepasados médicos militares austríacos, le piden que les ayude a operar en el Hospital Militar número 2 de Viena. Y allí, entre amputaciones, intervenciones a vida o muerte y toneladas de horror y sufrimiento, Pagés entra en contacto con médicos austríacos y alemanes y su teoría sobre la "anestesia metamérica", como le llamaba él, empieza a cobrar forma.

Al terminar la guerra europea vuelve a Madrid y cumple uno de los sueños de su vida: funda la Revista Española de Cirugía. Cree que así los facultativos de todo el país tendrán un medio para compartir sus descubrimientos. Pagés no sabe que acaba de cometer un error fatal, y que al hacer eso está a punto de borrar su nombre de la historia. Pero eso todavía queda en el futuro.

Porque dos años más tarde, en junio de 1921, Fidel Pagés publica un artículo en esa misma revista que él ha fundado, que revolucionará la medicina. El texto se titula "Anestesia Metamérica" y en él Fidel Pagés explica el método de lo que hoy se conoce como epidural, consistente en introducir el anestésico en el espacio epidural de la columna vertebral para bloquear la sensibilidad de una zona concreta del cuerpo. Incluía en el artículo detalles del instrumental, dosis, zona de aplicación, y seguimiento de 43 casos clínicos. El método lo había pulido y desarrollado a lo largo de sus años como cirujano de guerra. No deja de ser irónico, que hubiese hecho falta que Pagés tuviese que recorrer los peores mataderos de su tiempo, para descubrir una técnica que ayudaría a salvar vidas y que, sobre todo, eliminaría incontables horas de dolor a los pacientes.

Y de nuevo, la guerra se cruza en el camino de Fidel, pero esta vez de forma muy inoportuna. En el momento en el que tendría que salir al mundo, a presentar su descubrimiento en los congresos internacionales, para popularizar la epidural, el ejército del norte de África se mete en su enésimo fangal: el Desastre de Annual casi provoca el desplome de las posiciones españolas en el Rif, y Pagés se ve de nuevo lanzado a la batalla. Sin embargo, esta vez va mejor preparado que nunca, y se atreve con operaciones que hasta los mejores cirujanos de la época consideran inoperables, como heridas abdominales o los "drenajes transcerebrales", como los denomina en uno de sus escritos.

Ser herido en una batalla no es una bicoca, pero caer en las manos de Fidel Pagés suponía al menos una cierta garantía de salir con vida. Según recogen las estadísticas militares de la época, el 70% de los operados por él en los hospitales avanzados, sobrevivían. Comparado con el 52% que salvaban la vida en los hospitales de retaguardia, que contaban con mejores medios que la tienda de campaña plantada en medio de una llanura rifeña en la que operaba el aragonés, no deja de ser una muestra de la calidad profesional de este hombre.

Pero Fidel Pagés necesitaba un descanso, y en 1923 solicitó un permiso para irse de vacaciones con su familia. El 21 de septiembre de 1923, cuando regresaba a Madrid, su coche sufrió un accidente a 15 kilómetros de Burgos, en un sitio llamado Cuesta de la Brújula. El vehículo derrapó en la carretera y tras dar varias vueltas de campana, acabó estrellándose contra un árbol. Pagés moría al instante y dos de sus hijos quedaron gravemente heridos. Así se truncaba la carrera profesional de uno de los científicos más prometedores de esa época.

Y por si eso no fuese suficiente, su artículo sobre la anestesia metamérica había pasado totalmente desapercibido. El hecho de que Pagés no hubiese viajado para comunicarlo y que el texto había sido editado solo en español, idioma que no formaba parte de la comunidad científica de la época, suponía una losa. Pagés había renunciado a publicarlo en revistas internacionales para dotar de contenido exclusivo a su niña, la Revista Española de Cirugía, y con ese gesto casi se condenó al olvido.

De hecho, una década después, en 1932, Achilles Dogliotti, un médico italiano, se arrogó el mérito de haber descubierto la anestesia epidural y así fue reconocido en todo el mundo. La comunidad internacional aplaudía la aportación de la medicina italiana al acervo universal por unanimidad. Todo el mundo estaba de acuerdo: la anestesia epidural era un descubrimiento de Dogliotti. Fin de la historia.

Y así acabaría la historia, de una manera cruel e injusta, como muchas veces sucede..., excepto por un detalle. Un médico argentino, Alberto Gutiérrez, sabía del método de Pagés por haber leído el artículo, y luchó denodadamente porque se reconociese el nombre del aragonés. Al principio Dogliotti se resistió, pero finalmente tuvo que dar su brazo a torcer ante el empecinamiento del argentino, y la tonelada de documentación que este iba sacando a la luz. Así, Fidel Pagés se salvó del olvido en el último momento y su nombre es hoy reconocido, ocupando un lugar de honor en la historia de la medicina. Calles, hospitales y centros sanitarios de España, llevan su nombre, y la Sociedad Española de Anestesiología, lo recuerda como el padre de la anestesia epidural.

Una última cosa: desde 2007, el Ministerio de Defensa otorga un premio a la investigación en sanidad militar. Seguro que adivináis como se llama el premio. Es el Fidel Pagés Miravé. No me digáis que no es merecido.

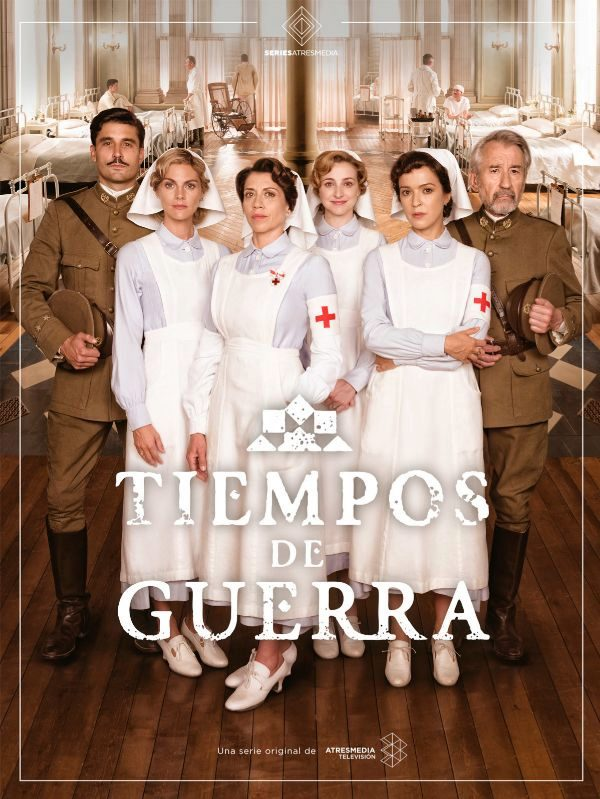

En el año 2017, Antena 3 emitió una magnífica serie “Tiempos de guerra”, sobre la sanidad militar en el conflicto del norte de África.

El cartel de inicio, es el de la serie. Con bigote, el primero por la izquierda, el médico Fidel Pagés, que en la serie le cambian el nombre por el de Fidel Calderón.

José Antonio Parra

CULTURA

GastronOMÍA

© 2024. All rights reserved.

Creemos de verdad que la gastronomía forma parte de nuestra cultura, y que bien desarrollada también la conforma y nos hace sentir parte de una determinada cultura, en nuestro caso, la mediterránea.

Colaboramos, creamos y apoyamos actividades relacionadas con la cultura. Actividades que sirvan para mejorar la formación y el entretenimiento de nuestros asociados y seguidores. Se trata de contribuir al divertimento en los ratos libres disponibles de la mano de actividades que nos enriquezcan como personas.

contacto