EL OLFATO DE CARLOS III

Cómo a raíz de una epidemia en la villa de Pasajes de San Juan, en la provincia de Guipúzcoa en el 1781, que fue causada por el hedor que había en la iglesia parroquial a causa de los enterramientos, se dispuso por Real Orden, a los enterramientos en zonas más aireadas.

JOSÉ ANTONIO PARRA TOMÁS

José Antonio Parra en Asociación la Tortuga de El Charco

11/24/20247 min read

No hay cosa más entretenida ni curiosa que un archivo parroquial.

En San Pedro Apóstol, la parroquia madre de Alcantarilla, se conserva íntegro desde principios del siglo XVII, y es una gozada perderte entre libros viejos para encontrarte con las cosas más curiosas.

Transcribo literalmente una partida de defunción: "En primero de octubre del año de mil seiscientos y noventa y ocho, de repente, en un pajar de la huerta, se halló muerto a José de Mozambique, celibato (soltero), y esclavo de D. Diego de Vargas, vecino de esta, siendo de edad poco más o menos de treinta años. Está sepultado en esta iglesia en el estado y grada de doscientos y diez y ocho maravedíes que dio su señor a la fábrica de esta iglesia por el rompimiento de la sepultura. Hizosele su entierro con solemnidad: el poyal, vigilia, misa y responsos que se acostumbran en esta iglesia. Y por ser verdad lo firma el licenciado D. Juan Guixarro, cura propio deesta iglesia". (Poyal era el paño mortuorio con que se cubría el féretro durante los oficios).

Me ha impresionado porque, quieras o no, te haces muchas preguntas. Quizá la primera sea que cómo en Alcantarilla, a finales del siglo XVII, había esclavos. O cómo había llegado a Alcantarilla desde Mozambique el tal José. Quién sabe dónde lo compraría su señor D. Diego o quién se lo proporcionaría.

También me ha resultado interesante cómo su señor quiso hacer su entierro y demás oficios según se acostumbra en la iglesia de la localidad y lo pagado por ello: 218 maravedíes del rompimiento y por el paño mortuorio, poyal que le decían. En la parroquia de Alcantarilla había hasta quince estados o gradas de rompimiento, siendo el más barato, el más alejado del altar mayor y el más Caro, el próximo. José de Mozambique fue sepultado en el grado segundo.

Pero no hay que sacar las cosas de quicio. Hay que situarse en 1698. Pero sí hay cosas que me sorprenden. Y es, por ejemplo, la consideración que al esclavo se le tenía, al punto de hacerle sus funerales con todos los usos y costumbres de la localidad. Simplemente curioso.

Parece que lo de los pobres acaban de inventarlo en la Iglesia. Como si antes, hace años o siglos, estuvieran tan solo ocupados en el culto y en meter miedo a la gente con las penas del infierno.

Para empezar, había una institución, la que llamaban hospital, y que no era otra cosa que albergue para pobres donde podía recogerse cualquier transeúnte necesitado o enfermo. (En el Camino de Santiago hay bastantes). Me encuentro memorias diversas, es decir, pequeñas fundaciones de vecinos del pueblo, con cargas de misas y limosnas para necesitados. Muchas partidas de difuntos señalan "mandas" de limosnas a pobres con motivo del fallecimiento de algún vecino, generalmente en pan cocido y varas de lienzo para que puedan vestirse. También era costumbre dejar en los testamentos limosnas para los santos lugares de Jerusalén y redención de cautivos.

Las hermandades del lugar, que ya las había, se ocupaban de que a nadie faltase entierro digno y sufragios por su alma, así como acompañamiento en su entierro. Estas hermandades sufragaban todos los gastos en caso de hermanos pobres. No solo eso, sino que, en caso de que algún pobre falleciese en el hospital, estas hermandades se hacían cargo del entierro y sufragios.

Apenas cuatro datos sacados medio a vuela pluma del archivo parroquial, pero en los que me parece destacable tanto la atención a los pobres del pueblo o que llegaran a él, como las limosnas a algo tan impactante como la redención de cautivos. Y algo más: se atendía a los pobres tanto en lo material, por supuesto, como en lo espiritual.

Como curiosidad, transcribo también exactamente la partida de defunción de alguien que se señala como "Pobre": "Hoy, veinticinco de noviembre de mil setecientos y seis, se halló en el camino de Sangonera un pobre difunto, que sería de edad de cuarenta y cuatro años. Y habiendo dado cuenta a la justicia de la villa de Alcantarilla, se enterró con solemnidad de clamores, posas, nocturno, misa y responso de gracias en esta iglesia de San Pedro Apóstol de este dicho lugar y lo está en el estado de ciento y diez y ocho maravedíes que se dio a la fábrica de la iglesia que se dio de limosna para este fin. Asistieron a dicho entierro con su cera y sus insignias los hermanos de las más santas que venerables cofradías del Santísimo Sacramento. Dijeronme era natural de La Algaida, jurisdicción de Archena, diócesis de Cartagena. Di aviso a su mujer para que le hiciesen algún sufragio".

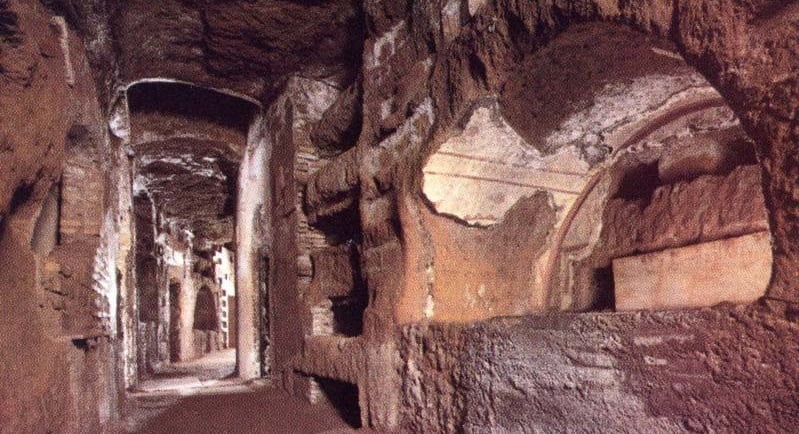

Y a todos se enterraba en las Iglesias de los pueblos y ciudades. Sistema operativo imagináis vivir en siglo XVIII, acudir a una iglesia y saber que bajo vuestros pies hay una gran cantidad de personas enterradas? Pues estos eran los antiguos cementerios en España. Y os podéis preguntar, ¿Cómo sabría que estoy caminando sobre una sepultura? Muy sencillo, por el olor.

Esta costumbre de enterrarse en los templos surgió en España en los siglos XI y XII, empezando por clérigos y prelados, hasta llegar a ser enterrados todos los feligreses difuntos en los templos, convirtiendo las iglesias en unos verdaderos cementerios.

Durante el siglo XVIII hubo por parte de las autoridades sanitarias acciones para prevenir el riesgo de epidemias mediante el control del tráfico portuario, la ejecución de planes generales de alcantarillado y la retirada de desperdicios de las vías públicas. Pero, a pesar de esos esfuerzos, el enterramiento en el interior de las iglesias constituían un gran riesgo para la salud pública. Una epidemia en la villa de Pasajes de San Juan, en la provincia de Guipúzcoa en el 1781 fue causada por el hedor que había en la iglesia parroquial a causa de los enterramientos.

Este es uno de los motivos que llevó a que el 3 de agosto de 1784, una Real Orden dictada por Carlos III, dispuso que a partir de entonces los cadáveres no fueran inhumados en las iglesias. Esta Real Orden fue ratificada en el año 1787, por una Cédula Real prohibiendo los enterramientos dentro de los recintos eclesiásticos, pues hasta esa fecha era la práctica de enterramiento habitual y restringiendo el derecho de inhumación en los templos a los sacerdotes, prelados y personas del estamento religioso. Pero como la fe era más fuerte que el hedor, a la sociedad le costó dejar la iglesia para realizar sus enterramientos. Se creía que las reliquias de los santos protegían a los difuntos y las imágenes sagradas y los rituales allí celebrados les acercaban más al cielo. Así habían llenado las iglesias y sus alrededores de enterramientos.

Así, alegando las malas condiciones sanitarias e higiénicas, se comenzó a levantar cementerios a extraños, alejados de la población, en sintonía con la naturaleza y con una buena ventilación, gracias a Dios.

Sin embargo, existía la arraigada tradición del pueblo español de enterrar a los seres queridos en las iglesias, debido a esos estrechos lazos de la vida y la muerte, la tierra y el cielo. Por esta razón, la sociedad se negó a este nuevo cambio, pues rompía con sus creencias más profundas. Pero como siempre ha pasado a lo largo de la Historia, lo que dice el rey va a misa, nunca mejor dicho.

Así se comenzó a realizar a las afueras de las ciudades estas instalaciones,que finalmente consolidaron su arquitectura en el siguiente siglo, naciendo como tal los actuales cementerios, bajo la influencia de los realizados en Francia e Italia. En 1783 se encarga la construcción del primer cementerio civil de España, el del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia), que se finalizaría en 1785.

Sin embargo, no fue fácil convencer a los feligreses; Los Nuevos Cementerios requerían de consensos entre la Iglesia y los ayuntamientos, que retrasaron su construcción. Fueron muchos los pueblos de España que se negaron totalmente a seguir este nuevo mandato del rey. Así que siguieron realizando enterramientos dentro de las iglesias, porque como dijo cierto político: "los españoles son muy españoles y mucho españoles".

Pero debido igualmente a las malas condiciones higiénicas de la época, eran muchas las enfermedades que asolaban a la población, como los brotes de fiebre amarilla. Así que los ciudadanos tuvieron que dar el brazo a torcer y ceder ante la Cédula del rey, pensando muy a regañadientes que, en realidad, dar sepultura a las afueras del pueblo o ciudad era lo más lógico. Ya no solo por higiene, también por espacio y miedo a un posible contagio y por lo tanto, a un nuevo brote.

Así, finalmente, en toda España se comenzó a seguir el mandato real. La gestión de los camposantos a extraños fue llevada por las autoridades eclesiásticas y por las parroquias de cada lugar.

Carlos III no se complicó a la hora de establecer la forma de estos recintos. Aunque realmente recalcaba mucho en seguir unos dictámenes concretos en cuanto a la sanidad e higiene. Quería una construcción simple: un espacio cercado con tapias de mampostería y una fachada de acceso. Con eso bastaba para enterrar a los seres queridos y no dejar apestando ni a la iglesia ni al pueblo, evitando así más de un mareo.

Pero estas construcciones no se quedaron aquí, pues los artistas de la época quisieron aprovechar el tirón y convertir estos cementerios en un despliegue arquitectónico y escultórico. Comenzaron así a realizar desde pequeñas lápidas ornamentadas, hasta grandes y gloriosos panteones y mausoleos.

Obviamente, estos últimos tan solo se los podía pagar la gente de alta cuna,pues muchos exigían construcciones siguiendo la moda de la época y piedras muy concretas, como el mármol traído directamente de Italia.

El problema que Carlos III no tuvo en cuenta fue el crecimiento urbano de la población. Todos los cementerios estaban alejados de la ciudad, pero no se percataron de que con el paso del tiempo y el aumento del número de habitantes, se construirían más viviendas y comercios que, inevitablemente, llegarían a englobar estos cementerios como parte de la ciudad.

Pasaban a estar ahora en sintonía con la urbanización y no con la naturaleza, pero al menos mantenían esa buena ventilación.

Por otro lado, en los pueblos más pequeños, los cementerios siguieron conservando su carácter aislado. Porque lejos de que dichos lugares crecieran en arquitectura y habitantes, estos últimos se trasladaban a ciudades más grandes, vamos, el famoso éxodo rural.

Realmente, el tufo fue uno de los vehículos que llevó al monarca de la época a establecer un nuevo tipo de enterramiento a las afueras de la ciudad. Hoy en día, aún siguen existiendo restos enterrados bajos los recintos eclesiásticos pero, por fortuna y gracias a décadas de incienso, ese olor particular no ha llegado hasta nosotros.

José Antonio Parra Tomás

CULTURA

GastronOMÍA

© 2024. All rights reserved.

Creemos de verdad que la gastronomía forma parte de nuestra cultura, y que bien desarrollada también la conforma y nos hace sentir parte de una determinada cultura, en nuestro caso, la mediterránea.

Colaboramos, creamos y apoyamos actividades relacionadas con la cultura. Actividades que sirvan para mejorar la formación y el entretenimiento de nuestros asociados y seguidores. Se trata de contribuir al divertimento en los ratos libres disponibles de la mano de actividades que nos enriquezcan como personas.

contacto