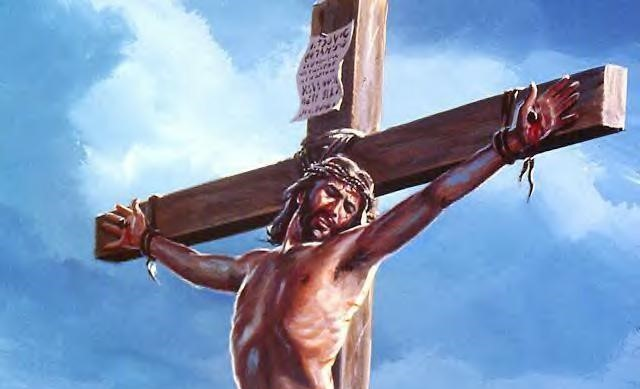

LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS

Breves pinceladas del entorno social y político en el que se desenvuelve la vida de Jesús hasta que comienza su etapa más conocida como profeta, predicador e hijo de Dios. Una época convulsa, marcada por las profecías constantes del fin del mundo y la llegada del reino de Dios.

JOSÉ ANTONIO PARRA TOMÁS

José Antonio Parra en Asociación la Tortuga de El Charco.

4/13/202519 min read

Como corresponde a estas fechas de Semana Santa, quiero contaros algunas cosas sobre la historia judía de la época de Jesús de Nazaret, basándome en los escritos de Flavio Josefo, y también en los Evangelios, y terminaré con el proceso de la crucifixión de Jesús. Espero que os resulte interesante.

En una ocasión, estando Jesús con sus discípulos en el monte de los Olivos, a la vista del Templo, algunos de ellos celebraban su belleza, por la calidad de sus piedras y su oro; entonces Jesús les dijo: “De todo lo que contempláis, un día no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido”. Y, hoy día, muchos se preguntan ¿cómo es posible que, a partir de la muerte y resurrección del Señor, se desarrollaran tantas guerras y revoluciones que, concretamente en Judea, terminaron con la destrucción de Jerusalén?

Y es porque cuando imaginamos la infancia de Jesús, en la pequeña aldea de Nazaret, la suponemos tranquila, con san José trabajando serenamente entre virutas de madera, serrucho y formón, mientras el niño Jesús jugaba con carritos de madera hechos por su padre, y María cantaba lavando la ropa, rodeados por los bondadosos paisanos de la aldea.

Sin embargo, no fue así ni muchísimo menos. La época que le tocó vivir a Jesús estuvo marcada por protestas sociales, revueltas y sublevaciones políticas, algunas ocurridas muy cerca de donde Jesús vivía. Ninguno de estos movimientos rebeldes tuvo éxito. Todos fueron brutalmente reprimidos por las autoridades romanas, que dominaban el país.

Los romanos eran muy sensibles a las manifestaciones multitudinarias y/o subversivas. Si había algo que Roma no toleraba era el desorden político. Cualquier otra cosa era admitida (religiones, culturas, costumbres distintas…), pero cualquier intento de subversión lo cortaban radicalmente, y ante el menor indicio de un posible motín, reaccionaban violentamente. Flavio Josefo, en su libro “Las Antigüedades judías”, relata muchos de estos casos contemporáneos de Jesús, que fueron brutalmente reprimidos, aunque el espíritu de las rebeliones permaneció siempre vivo en el escenario de Palestina, de modo que Jesús creció y vivió, desde su más tierna infancia, en medio de un ambiente generalizado de protestas y disturbios contra el poder de Roma, lo cual marcó de manera determinante su trayectoria como Maestro.

En el año 4 a.C., (los exegetas admiten que Jesús nació sobre el 7-6 a.C.), cuando Jesús era apenas un niño de dos o tres años y vivía en Nazaret, murió el rey Herodes el Grande. Había gobernado el país casi durante cuarenta años con mano de hierro, por lo que su muerte generó un gran vacío de poder. Estallaron entonces violentas revueltas por todo el país. La primera tuvo lugar en Séforis, que era, en ese momento, la ciudad más rica y pujante de Galilea, a solo 5 kilómetros de Nazaret. La revuelta estaba encabezada por Judas, un personaje surgido de las clases más populares de Galilea, y que desde hacía tiempo lideraba un grupo de bandoleros. Aprovechando la muerte de Herodes, asaltó el palacio real de Séforis y se apoderó de las armas allí guardadas. Con ellas equipó a sus hombres, saqueó las reservas que había, y se proclamó rey de Israel. Gracias al apoyo de sus seguidores, llegó a controlar toda la región de Galilea.

Casi al mismo tiempo, en la provincia de Perea, al este de Jerusalén, un hombre llamado Simón, ex-esclavo de Herodes, también se sublevó, y al frente de una horda numerosa prendió fuego a otro palacio real, que Herodes tenía en Jericó, y se proclamó rey.

Finalmente al sur, en la provincia de Judea, un pastor de enorme fuerza física llamado Atronges, tomó igualmente la corona real, y con sus cuatro hermanos, a quienes nombró generales, redujo y sometió a toda la región. Los líderes de estas revueltas fueron apoyados por la gente, y gozaron de gran popularidad. Primero, porque eran todos judíos, y el pueblo hacía tiempo que añoraba un rey judío, pues Herodes no lo era, ya que era idumeo. Segundo, porque todos los cabecillas eran de origen humilde y a la vez carismáticos, como lo había sido el gran rey David. De modo que estos líderes en cierto modo habían logrado reavivar las esperanzas, nunca olvidadas, de un Rey-Mesías que vendría a liberar al pueblo de la opresión extranjera.

La aparición de estos tres caudillos, autoproclamándose Mesías, fomentó motines entusiastas por todas partes, y pronto Palestina se vio envuelta en llamas y en delirios de liberación.

Ante esta situación de revuelta generalizada, la reacción de Roma no se hizo esperar. El general Publio Quintilio Varo, Legado romano de Siria en ese momento, tomó inmediatamente tres legiones y marchó contra los revoltosos. Primero se dirigió a Perea, donde sofocó el movimiento de Simón. Luego aplastó en Judea a los rebeldes de Atronges y crucificó, en las afueras de Jerusalén, a más de 2.000 sublevados. Pero el castigo más duro lo aplicó en Galilea, la patria de Jesús. Allí Varo puso sitio a Séforis, la tomó al asalto, apresó y dio muerte a Judas, prendió fuego a la ciudad, destruyó completamente todos sus edificios reduciéndolos a cenizas, y finalmente a sus habitantes, por haber apoyado a Judas, los vendió como esclavos. De esta manera, la brutal represión romana acabó con los experimentos mesiánicos que tanta expectativa habían despertado en el pueblo. La gran cantidad de tropas que Varo tuvo que emplear para derrotarlos, demuestra el enorme apoyo popular del que habían gozado. Y el recuerdo de la “guerra de Varo”, como se la conoció desde entonces, quedó para siempre grabado en la memoria judía, como uno de los episodios más sangrientos que sufrió el pueblo judío. (Unos pocos años después (9 d.C.), habiendo sido Varo nombrado Legado en Germania, sufrió una desastrosa derrota en el bosque de Teutoburgo, en la que perdió tres legiones, tras una emboscada por parte de una coalición de tribus germánicas. Tras la derrota, Varo se suicidó para evitar la captura y la vergüenza. Cuando la noticia de la derrota y muerte de Varo llegó a Palestina, los judíos se alegraron y pensaron que había sido un castigo de Yahvé). Mientras tanto, el niño Jesús jugaba despreocupado, ajeno a las terribles revueltas y crucifixiones de su patria, y sin entender todavía nada de Mesías ni de revueltas.

En el año 6 d.C, siendo ya Jesús un adolescente de unos 12-13 años, se produjo en el país la segunda oleada de resistencia contra Roma. Esta vez las consecuencias fueron más graves que las anteriores. Nuevamente el centro del estallido fue Galilea, donde vivía Jesús, por lo que él debió de haber conocido todos los detalles de estos disturbios. El iniciador fue un maestro religioso, llamado Judas el Galileo; y la causa fue el cambio de administración del sur del país, es decir, las provincias de Judea, Samaría e Idumea.

Esas provincias habían estado hasta entonces, regidas por Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande, pero en el año 6 d.C., Augusto, emperador de Roma, lo destituyó por mal gobernante, y anexó esas provincias a Roma, que empezó a administrarlas directamente a través de un Prefecto, dependiente del Legado de Siria. Para ello, aplicaron un impuesto llamado tributum soli (impuesto a la tierra). El Sumo Sacerdote de Jerusalén acató el impuesto, para evitar males mayores, y ordenó aceptarlo. Pero Judas desoyó la orden y reaccionó enérgicamente contra ella. Se trasladó a Jerusalén, y desde allí empezó a exhortar a la población a no pagarlo. El argumento que empleaba era muy claro: Dios es el único dueño de la tierra de Israel; por lo tanto, el emperador no tiene derecho a cobrar impuestos sobre la tierra.

La insurrección de Judas no era militar, como las anteriores, sino pacífica. Judas no pretendía proclamarse Mesías, sino que quería el reconocimiento de Dios como rey del país, y de sus derechos sobre la tierra. Era, pues, un movimiento “teocrático”, religioso, no violento, que buscaba imponer ideas, no estructuras. Pero al cuestionar un impuesto de Roma, desairaba la autoridad imperial, y con ella su presencia en Palestina. Por lo tanto, los romanos lo consideraron peligroso. Además, había logrado captar la aceptación de todo el país. Por eso lo persiguieron, lo atraparon, y lo mataron sin contemplaciones. Mientras tanto el adolescente Jesús aprendía de su padre José cómo ser un buen artesano en el taller de Nazaret.

Aunque el movimiento teocrático de Judas fue aplastado con facilidad, sus ideas perduraron por décadas, como grabadas a fuego en las mentes judías. Incluso Jesús, durante su vida pública, tuvo la ocasión de opinar sobre ellas, en el conocido episodio del impuesto, que tuvo lugar en Jerusalén. Se le acercaron unos fariseos y herodianos, y lo interrogaron: “Maestro, ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no?” Es decir, con otras palabras le estaban preguntando qué pensaba de la doctrina de Judas el Galileo. La famosa respuesta de Jesús (“Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”), así como está, es ambigua, y muchas veces se la ha interpretado en el sentido de que se deben pagar los impuestos. Pero si nos atenemos al contexto histórico de la pregunta, Jesús quiso decir lo contrario. Es decir, como hay que dar a Dios lo que es de Dios, y la tierra de Israel pertenecía a Dios, pagar aquel impuesto significaba dar al César de Roma un dinero que era de Dios; por lo tanto, no había que pagarlo. Que ésta sea la interpretación más probable de sus palabras, se deduce de otra escena del Evangelio. Cuando a Jesús lo llevaron ante el Sanedrín para juzgarlo, y sus enemigos lo acusaron diciendo: “Este hombre alborota al pueblo, enseñando que no hay que pagar el impuesto al César”. Jesús, pues, habría aceptado la doctrina de Judas el Galileo, al igual que muchos otros maestros y rabinos de su tiempo.

Hacia el año 26, siendo Jesús ya un hombre adulto, surgió en el país un tercer movimiento. Su fundador era Juan el Bautista, un austero predicador de la provincia de Judea. Juan había visto cómo la violencia (en los grupos mesiánicos) y el enfrentamiento a las autoridades (en el grupo teocrático) había hecho fracasar los intentos transformadores que le habían precedido. Por eso decidió fundar una corriente diferente, un movimiento profético, que promovía más bien la renovación interior de las personas. Se instaló, así, en el desierto de Judea, junto al Jordán, y desde allí empezó a predicar su mensaje.

Lo que Juan enseñaba era que el pueblo de Israel se hallaba en una crisis profunda, y la causa de ésta, era su rebeldía contra Dios, es decir, su pecado. Por eso Juan los invitaba a dejar de ofender a Dios, confesar sus pecados, hacerse bautizar como señal del cambio, y luego regresar a sus casas a esperar la llegada del juicio final que ya estaba muy cerca. Quien no lo hacía, corría el riesgo de terminar aniquilado cuando llegara el inminente castigo divino. La fuerza de atracción que ejercía Juan era impresionante, y su anuncio impactó enormemente en la sociedad de su tiempo, de manera que gentes de todas partes acudían a escucharlo, se hacían bautizar, y se proclamaban seguidoras del Bautista.

Aunque el mensaje de Juan era eminentemente religioso, también tenía implicaciones políticas. Porque la llegada del Reino de Dios anunciada por él, incluía la desaparición de los poderes enemigos de los judíos. De hecho, el Bautista no mantuvo buenas relaciones con el tetrarca de Galilea, Herodes Antipas (otro hijo de Herodes el Grande). Sabemos por los Evangelios que Juan lo criticaba duramente porque éste se había divorciado de su primera mujer para casarse con la esposa de su propio hermano, violando así la ley judía. Antipas se sintió muy molesto con ese ataque. Empeorando el tema, la fama de Juan aumentaba cada vez más, de manera que Antipas empezó a preocuparse seriamente. No era bueno que un profeta tuviera tanta influencia sobre las multitudes; podía aprovecharla en cualquier momento para incitar a una rebelión y entonces intervendrían los romanos y podía ser el final de su mandato. Decidió entonces eliminarlo, antes de tener que lamentar un motín. Juan fue así detenido, encerrado en la fortaleza de Maqueronte, y posteriormente decapitado. A la muerte de Juan, si bien sus discípulos siguieron venerándolo, el movimiento profético fundado por él comenzó a declinar. Y el sueño del Bautista, de la llegada de una nueva era para Israel, se evaporó.

Cuando, a principios del año 27, Jesús salió a predicar, no fundó un movimiento mesiánico militar, como el de Simón o Atronges, invitando a la gente a la insurrección armada. Tampoco fundó un movimiento teocrático, como el de Judas el Galileo, para cambiar la sociedad mediante la resistencia pasiva a la autoridad. Y aunque fue discípulo de Juan el Bautista, tampoco optó por un movimiento profético como el suyo, preocupado más por no ofender a Dios y cambiar interiormente.

Jesús había comprendido que el Reino de Dios, la transformación social, la ansiada renovación por la que habían luchado caudillos y movimientos revolucionarios, solo se produciría si los hombres se ocupaban con amor del sufrimiento ajeno. Mientras Juan había basado su predicación en eliminar los pecados del mundo, es decir, en que la gente dejara de ofender a Dios, Jesús había entendido las cosas de otra manera. Para él, el pecado no era algo que ofendía exclusivamente a Dios, sino que ofendía, dañaba y humillaba sobre todo al hombre. Por eso mostró una gran preocupación por el sufrimiento humano y procurar la justicia social.

Esto lo llevó a formar un movimiento muy diferente al de Juan el Bautista. En vez de vivir en el desierto y aislado del mundo, empezó a recorrer los pueblos y aldeas, las plazas y mercados, en busca de la gente a la que podía aliviar de sus dolores. En vez de ayunar y privarse de bebidas, empezó a ir a las fiestas y banquetes, a comer y a beber, y a compartir la alegría de la vida. En vez de atemorizar a los pecadores, llamándolos “raza de víboras” y amenazándolos con el “castigo inminente”, empezó a contarles que Dios ya estaba en medio de ellos. Para Jesús, hablar del Reino de Dios era hablar de la vida y la dignidad de los seres humanos.

Pero también Jesús era un problema para las autoridades, cuando hablaba de la llegada inminente del Reino de Dios, porque el único reino admitido era el del César de Roma; y se conjuraron para detenerlo. El dato es seguro: Jesús fue “condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el gobernador Poncio Pilatos”. Así nos informa Tácito, el célebre historiador romano (Anales 15, 44,3). Lo mismo afirma Flavio Josefo, añadiendo datos de gran interés: Jesús “atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pilatos, a causa de una acusación hecha por los hombres principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo” (Antigüedades de los Judíos 18,3, 3).

Estos datos coinciden con lo que sabemos por las fuentes cristianas. Los podemos resumir así: Jesús fue ejecutado en una cruz; la sentencia fue dictada por el gobernador romano; hubo una acusación previa por parte de las autoridades judías; de su grupo, solo Jesús fue crucificado; nadie se preocupó de eliminar a sus seguidores. Esto significa que Jesús fue considerado peligroso porque, con su actuación y mensaje, denunciaba de raíz el sistema vigente, pero ni las autoridades judías ni las romanas vieron en él al cabecilla de un grupo de insurrectos; de ser así habrían actuado contra todo el grupo.

Bastaba con eliminar al líder, pero había que hacerlo aterrorizando a sus seguidores y simpatizantes. Nada podía ser más eficaz que su crucifixión pública ante las muchedumbres que llenaban la ciudad. Al ser detenido Jesús, los discípulos huyen asustados a Galilea. Solo se quedan en Jerusalén algunas mujeres, tal vez porque corren menos peligro. La huida de los discípulos parece la reacción instintiva de quienes buscan salvar su vida.

Probablemente Jesús escuchó la sentencia del prefecto romano en latín: Ibis ad crucem. Era la fórmula más empleada. Pilatos hablaba latín y griego. Jesús, arameo y, tal vez, algo de griego. En el proceso hubo probablemente algún servicio de traducción. Jesús escucha la sentencia aterrado. Sabe lo que es la crucifixión. Desde niño ha oído hablar de ese horrible suplicio. Sabe también que no es posible apelación alguna. Pilatos es la autoridad suprema. Él, es un súbdito de una provincia sometida a Roma, privado de los derechos propios de un ciudadano romano. Todo está decidido. A Jesús le esperan las horas más amargas de su vida.

La crucifixión era considerada en aquel tiempo como la ejecución más terrible y temida. Flavio Josefo la considera “la muerte más miserable de todas” y Cicerón la califica como “el suplicio más cruel y terrible”. La crucifixión era practicada en muchos pueblos de la antigüedad: persas, celtas, germanos y cartagineses la utilizaron de diversas maneras; Roma la aprendió de Cartago e hizo de ella el suplicio preferido para castigar a los peores criminales.

La crucifixión no era una simple ejecución, sino una lenta tortura. Al crucificado no se le dañaba directamente ningún órgano vital, de manera que su agonía podía prolongarse durante largas horas y hasta varios días. Por otra parte, era normal combinar el castigo básico de la crucifixión con humillaciones y tormentos diversos. Al describir la caída de Jerusalén en el año 70, Flavio Josefo cuenta que los judíos derrotados “eran azotados y sometidos a todo tipo de torturas antes de morir crucificados frente a las murallas... Los soldados romanos, por ira y por odio, para burlarse de ellos, colgaban de diferentes formas a los que cogían, y eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces para clavar tantos cuerpos”.

La crueldad de la crucifixión estaba pensada para aterrorizar a la población y servir así de escarmiento general. Siempre era un acto público. Las víctimas permanecían totalmente desnudas, agonizando en la cruz, en un lugar visible: un cruce concurrido de caminos, una pequeña altura no lejos de las puertas de un teatro o el lugar mismo donde el crucificado había cometido su crimen. No era fácil de olvidar el espectáculo de aquellos hombres retorciéndose de dolor entre gritos y maldiciones.

La crucifixión de Jesús no parece haber sido un acto de ensañamiento especial por parte de los verdugos. Las fuentes cristianas solo hablan de la flagelación y la crucifixión, además de burlas y humillaciones de diverso tipo. A partir del emperador Constantino, la crucifixión fue sustituida, poco a poco, por la horca, castigo más humano, que provoca la muerte de manera rápida.

La crucifixión no se aplicaba a los ciudadanos romanos, excepto en casos excepcionales y para mantener la disciplina entre los soldados. Era demasiado brutal y vergonzosa: el castigo típico para los esclavos. Se le llamaba servíle supplícíum. El escritor romano Plauto describe con qué facilidad (a los esclavos) se les crucificaba para mantenerlos aterrorizados, cortando de raíz cualquier conato de rebelión, huida o robos. Después de la derrota de Espartaco (71 a.C.), Craso hizo crucificar a 6000 esclavos en la Vía Apia, entre Capua y Roma. Por otra parte, era el castigo más eficaz para los que se atrevían a levantarse contra el Imperio. Durante muchos años fue el instrumento más habitual para “pacificar” a las provincias rebeldes.

Quienes pasan cerca del Gólgota, aquel día de abril del año 30, no contemplan ningún espectáculo piadoso. Una vez más están obligados a ver, en plenas fiestas de la Pascua judía, la ejecución cruel de un grupo de condenados. No lo podrán olvidar fácilmente durante la cena pascual de esa noche. Saben bien cómo termina de ordinario ese sacrificio humano. El ritual de la crucifixión exigía que los cadáveres permanecieran desnudos sobre la cruz para servir de alimento a las aves de rapiña, a los perros salvajes y a los chacales; los restos eran arrojados a una fosa común. Quedaban así borrados para siempre el nombre y la identidad de aquellos desgraciados. Tal vez se actuará de manera diferente en esta ocasión, pues faltan ya pocas horas para que dé comienzo el día de Pascua, la fiesta más solemne de Israel, y, entre los judíos, se acostumbra a enterrar a los ejecutados en el mismo día. Según la ley judía, “un hombre colgado de un madero es una maldición de Dios”.

¿Qué vivió realmente Jesús durante sus últimas horas?

La violencia, los golpes y las humillaciones comienzan desde el mismo momento de su detención. Los soldados de Pilatos comenzaron realmente a intervenir de manera oficial cuando su prefecto les dio la orden de flagelar a Jesús. La flagelación, en este caso, no es un castigo independiente ni un juego más de los soldados. Forma parte del ritual de la ejecución, que comienza por lo general con la flagelación y culmina con la crucifixión propiamente dicha.

Jesús fue sometido a la flagelación que daba comienzo a su ejecución. Probablemente, después de escuchar la sentencia, es conducido por los soldados al patio del palacio para proceder a su flagelación. Para Jesús comienzan sus horas más terribles. Los soldados lo desnudan totalmente y lo atan a una columna o un soporte apropiado. Para la flagelación se utilizaba un instrumento especial llamado flagrum, que tenía un mango corto y estaba hecho con tiras de cuero que terminaban en bolas de plomo, huesos de carnero o trocitos de metal punzante. Se desconocen los instrumentos que pudieron utilizar los verdugos de Jesús, pero sí se sabe cuál era siempre el resultado. Jesús queda maltrecho, sin apenas fuerza para mantenerse en pie y con su cuerpo en carne viva. El castigo era tan brutal que a veces los condenados morían durante el suplicio. No fue el caso de Jesús, pero las fuentes sugieren que quedó con muy pocas fuerzas. Al parecer, tuvo que ser ayudado a llevar la cruz, pues no podía con ella, y de hecho su agonía no se prolongó: murió antes que los otros dos reos crucificados juntamente con él.

Terminada la flagelación se procede a la crucifixión. Desde el palacio del prefecto se pone en marcha una lúgubre comitiva camino del Gólgota. El trayecto es relativamente corto. Tal vez no llega a quinientos metros. Al salir del pretorio, toman probablemente la estrecha calle que corre entre el palacio- fortaleza de Pilatos y las murallas; saliendo de la ciudad por la puerta de Efraín, donde muy cerca está el lugar de la ejecución. Los estudiosos discuten el recorrido preciso que pudo hacer Jesús camino de la crucifixión. Probablemente, en la comitiva van también los verdugos encargados de la ejecución, ya que la crucifixión requiere destreza. Llevan consigo el material necesario: clavos, cuerdas, martillos y otros objetos. Jesús marcha en silencio y lleva sobre sus espaldas el patibulum o travesaño horizontal, donde pronto será clavado; cuando lleguen al lugar de la ejecución, será ajustado a uno de los palos verticales (stipes) que están fijados permanentemente en el Gólgota para ser utilizados en las ejecuciones. Colgada al cuello lleva una pequeña tablilla donde, según la costumbre romana, está escrita la causa de la pena de muerte. Es importante que la crucifixión sirva de escarmiento general.

No tardan en llegar al Gólgota. El emplazamiento era tal vez conocido en Jerusalén como lugar de ejecuciones públicas. Así lo sugiere su siniestro nombre: “lugar del Cráneo” o “lugar de la Calavera”. En español, “el Calvario”. Era un pequeño montículo rocoso de diez o doce metros de altura sobre su entorno. La zona había sido antiguamente una cantera de donde se extraía material para las construcciones de la ciudad. En aquel momento servía, al parecer, como lugar de enterramiento en las cavidades de las rocas. En la parte superior del montículo se podían ver los palos verticales hundidos firmemente en la roca.

Enseguida se procede a la ejecución. Con Jesús se hace probablemente lo que se hacía con cualquier condenado. Lo desnudan totalmente para degradar su dignidad, lo tumban en el suelo, extienden sus brazos sobre el travesaño horizontal y con clavos largos y sólidos lo clavan por las muñecas, que son fáciles de atravesar y permiten sostener el peso del cuerpo. Luego, utilizando instrumentos apropiados, elevan el travesaño con el cuerpo de Jesús y lo fijan al palo vertical antes de clavar sus dos pies a la parte inferior. No es posible precisar más detalles. Al parecer, a Jesús no le ataron los brazos a la cruz, sino que se los clavaron a la altura de las muñecas. No sabemos si clavaron sus dos pies separadamente o utilizaron solo un largo clavo. De ordinario, la altura de la cruz no superaba mucho los dos metros, de manera que los pies del crucificado quedaban a treinta o cincuenta centímetros del suelo. De este modo, la víctima queda más cerca de sus torturadores durante su largo proceso de asfixia y, una vez muerto, puede ser pasto fácil de los animales salvajes.

Terminada la crucifixión, los soldados no se mueven del lugar. Su obligación es vigilar para que nadie se acerque a bajar los cuerpos de la cruz y esperar hasta que los condenados lancen su último estertor. Mientras tanto, según los Evangelios, se reparten los vestidos de Jesús echando a suertes sobre lo que se llevará cada uno. Según una práctica romana habitual, las pertenencias del condenado podían ser tomadas como “despojos”. El crucificado debía saber que ya no pertenecía al mundo de los vivos.

La agonía no se va a prolongar. Son para Jesús los momentos más duros. Mientras su cuerpo se va deformando, crece la angustia de su asfixia progresiva. Poco a poco se va quedando sin sangre y sin fuerzas. Pronto le sobrevendrán las convulsiones. Luego, el estertor final. Los evangelistas no se ensañan describiendo el horror de la agonía de Jesús. Lo podemos deducir de los datos que se conocen de la práctica romana de la crucifixión.

Jesús muere como el justo insultado por los injustos, y anunciando el perdón a todo pecador arrepentido. Según el evangelista Lucas, al ser clavado a la cruz, Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Sin duda, esa ha sido su actitud interior. Lo había sido siempre. Ha pedido a los suyos “amar a sus enemigos” y “rogar por sus perseguidores”; ha insistido en perdonar hasta “setenta veces siete”. Quienes lo han conocido no dudan de que Jesús haya muerto perdonando, pero, probablemente, lo ha hecho en silencio, o al menos sin que nadie le haya podido escuchar. Fue Lucas, o tal vez un copista del siglo II, quien puso en su boca lo que todos pensaban en la comunidad cristiana.

El silencio de Jesús durante sus últimas horas es sobrecogedor. Sin embargo, al final, Jesús muere “lanzando un fuerte grito”. Este grito inarticulado es el recuerdo más seguro de la tradición. Así lo atestiguan de alguna manera los tres sinópticos. Tres evangelistas ponen además en boca de Jesús moribundo tres palabras diferentes, inspiradas en otros tantos salmos: según Marcos y Mateo, Jesús grita con fuerte voz: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” El grito angustioso de Jesús quejándose a Dios por su abandono le resulta duro. Estas palabras pronunciadas en arameo, lengua materna de Jesús, y gritadas en medio de la soledad y el abandono total son de una sinceridad abrumadora. A pesar de sus gritos al Padre, Dios no ha venido en su ayuda. ¿Por qué? Jesús no llama a Dios Abbá, Padre, que era su expresión habitual y familiar. Le llama Eloí, “Dios mío”, como todos los seres humanos. Su invocación no deja de ser una expresión de confianza: ¡Dios mío! Dios sigue siendo su Dios a pesar de todo. Jesús no duda de su existencia ni de su poder para salvarlo. Se queja de su silencio: ¿dónde está? ¿Por qué se calla? ¿Por qué lo abandona precisamente en el momento en que más lo necesita?

Jesús muere en la noche más oscura. No entra en la muerte iluminado por una revelación sublime. Muere con un “porqué” en sus labios. Todo queda ahora en manos del Padre.

José Antonio Parra Tomás

CULTURA

GastronOMÍA

© 2024. All rights reserved.

Creemos de verdad que la gastronomía forma parte de nuestra cultura, y que bien desarrollada también la conforma y nos hace sentir parte de una determinada cultura, en nuestro caso, la mediterránea.

Colaboramos, creamos y apoyamos actividades relacionadas con la cultura. Actividades que sirvan para mejorar la formación y el entretenimiento de nuestros asociados y seguidores. Se trata de contribuir al divertimento en los ratos libres disponibles de la mano de actividades que nos enriquezcan como personas.

contacto